宁波材料所在绿色有机太阳能电池材料方面取得进展

面对全球气候变化与能源转型的双重挑战,开发高效、可持续的清洁能源技术已成为实现“双碳”目标的关键路径。在这一背景下,有机太阳能电池(Organic solar cells,OSCs)作为新一代的光伏技术,凭借质轻、透明、柔性等优点受到了广泛关注,在光伏建筑一体化、柔性可穿戴电子设备和物联网设备等领域具有十分广阔的应用前景。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所有机光电材料与器件团队长期从事高效有机太阳能电池的研究(Chem. Soc. Rev. 2024, 53, 2350; Adv. Mater. 2024, 36, 2401789; Adv. Mater. 2025, 37, 202414080 ; Energy Environ. Sci., 2024,17, 7318; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63,e202401518 )。近期,该团队葛子义研究员和杨道宾副研究员联合四川大学黄艳教授在能源领域顶级期刊Energy & Environmental Science上发表题目为“Direct C–H arylation-derived low crystallinity guest acceptor for high efficiency organic solar cells(直接C-H活化构筑低结晶度受体材料实现高效率有机太阳能电池)”的研究论文(Energy Environ. Sci., 2025, DOI: 10.1039/D5EE00542F),通过直接C-H活化开发了一种低结晶度客体受体D-IDT,将其引入D18:BTP-eC9体系后,实现了器件效率和稳定性的协同提升。

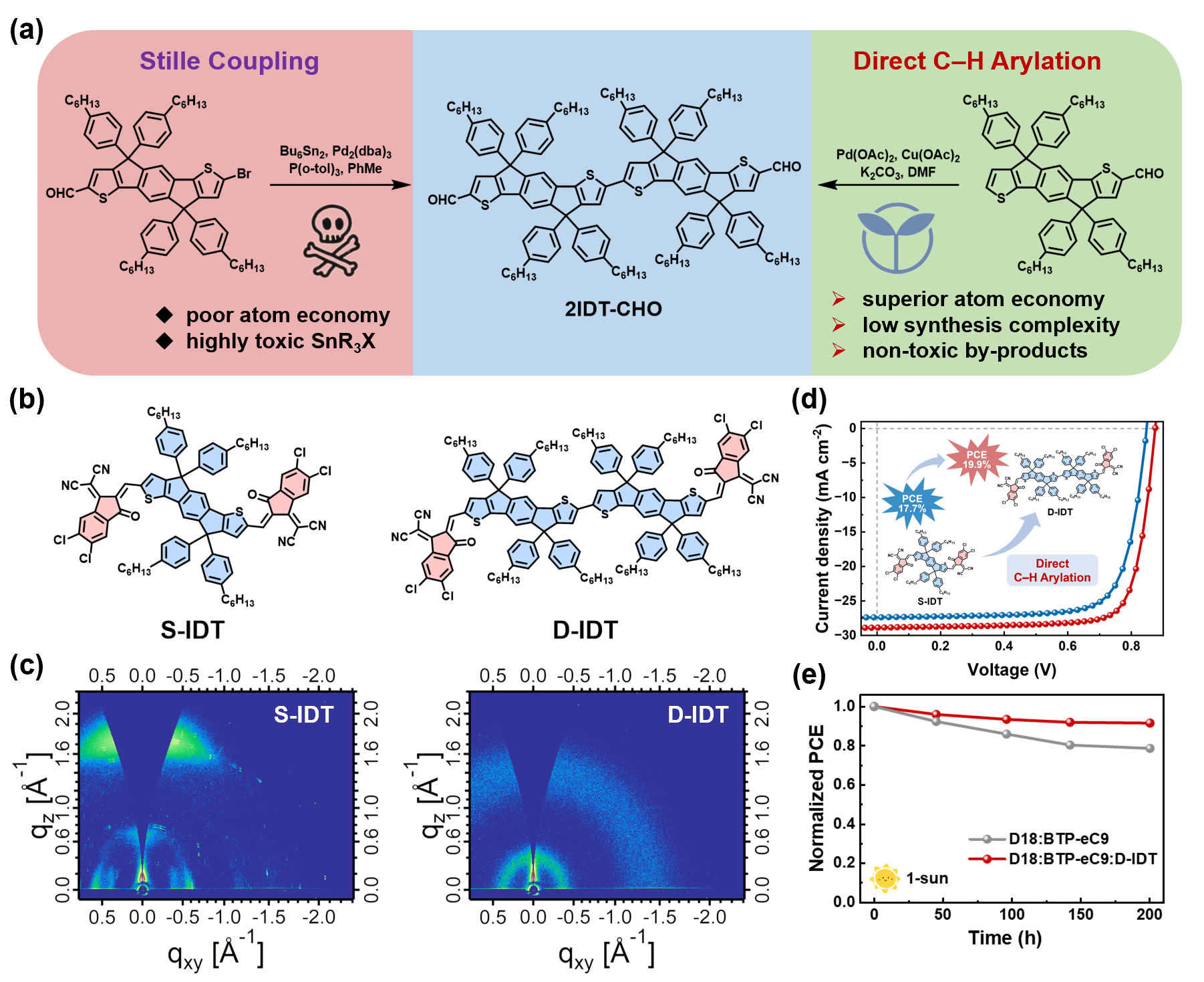

有机太阳能电池中活性层材料的合成十分依赖Stille反应,但该方法存在原子经济性差、成本高、环境污染等系列问题。为解决这一难题,本研究采用直接C-H活化策略,通过C-H/C-H交叉偶联反应成功合成了A-D-D-A型受体D-IDT。与传统的C-H/C-X反应相比,该策略避免了剧毒有机锡试剂的使用,副产物仅为氢气,显著降低合成对环境的影响。此外,该策略合成步骤更少、产率更高以及无需复杂的预官能团化反应过程,实用性更强,为有机光伏材料的绿色合成提供了新思路(如图1)。

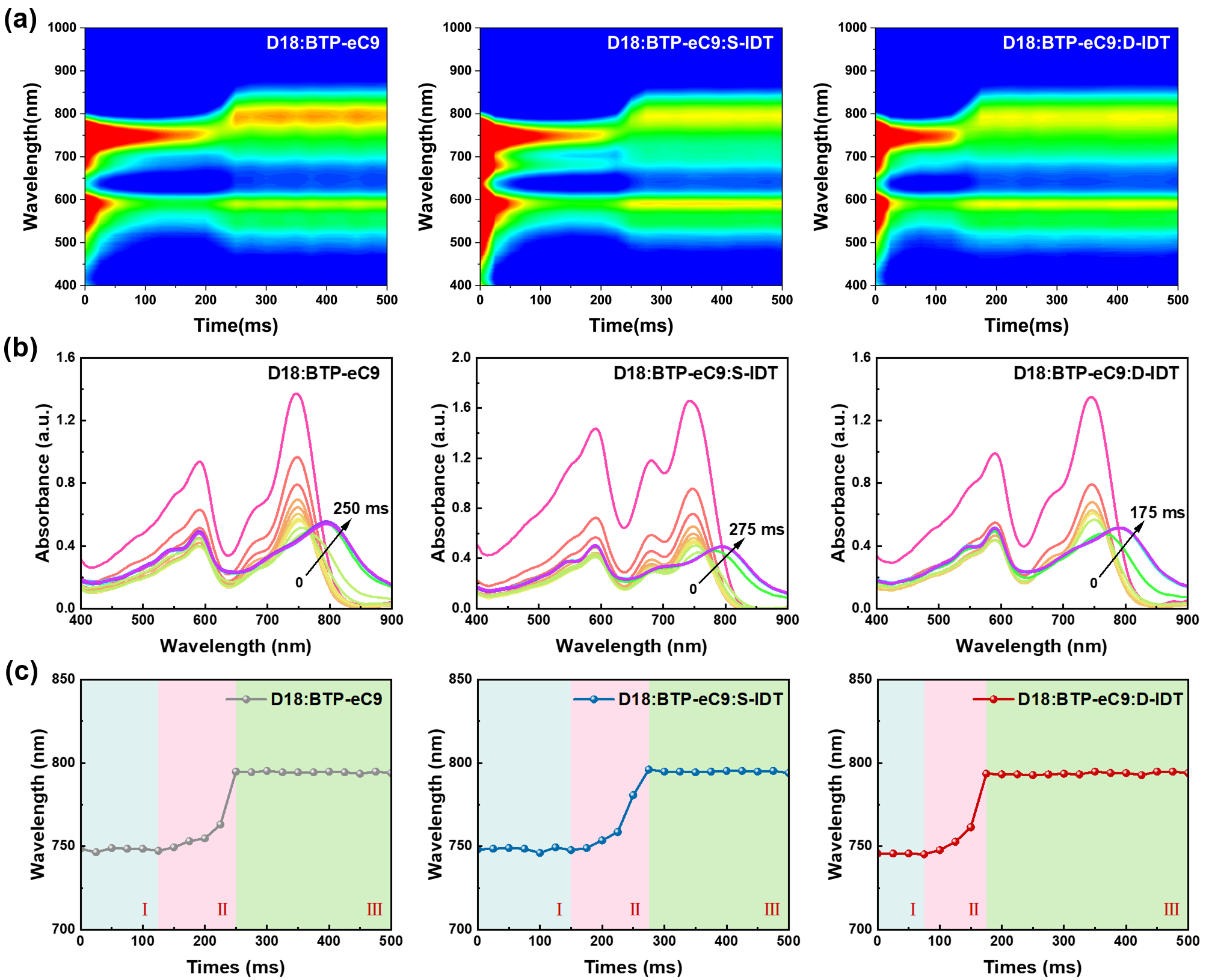

此外,与高结晶度的A-D-A型受体S-IDT进行对比研究发现,D-IDT虽然具有更大的π共轭平面,但其分子间相互作用减弱,结晶度降低。这种特性能够促进主体受体BTP-eC9的快速聚集并抑制其过度自组装,从而形成更细小的相分离结构(如图2)。这种优化的形貌显著增强了激子解离效率,降低了非辐射电压损失,使基于D18:BTP-eC9:D-IDT的器件的光电转换效率达到了19.92%。此外,D-IDT的引入也很好改善了器件的光稳定性和热稳定性。这一结果揭示了客体材料的结晶特性与活性层混合形态之间的影响规律,为开发高效客体材料提供了分子设计指导,经济、绿色的合成路线也有助于促进有机光伏技术的商业化应用。

宁波材料所硕士研究生丁鹏飞和四川大学博士研究生戎绪刚为论文共同第一作者,宁波材料所葛子义研究员、杨道宾副研究员和四川大学黄艳教授为论文的共同通讯作者。该工作得到了国家科学杰出青年学者基金(21925506)、国家自然科学基金(U21A20331、22439004、22409202)和博士后创新人才支持计划(BX20230386)的支持。

图1(a)直接C-H活化的分子设计策略;(b)S-IDT和D-IDT的化学结构;(c)S-IDT和D-IDT 薄膜的二维GIWAXS图;(d)对应器件的J-V曲线;(e)对应器件的光稳定性

图2(a)三种共混体系在旋涂过程中的原位二维紫外-可见吸收轮廓图;(b)相应体系的原位紫外-可见吸收线剖面图;(c)从相应吸收轮廓图中提取的受体峰位置的时间演变图

(光电信息材料与器件实验室 丁鹏飞)